今週は、テクノロジーを活用したアーバン・ファーミング。

プランティオ株式会社による、インターネット、AIの技術を駆使した都市型の農園をご紹介します。

PLANTIOが手がける都市型の農園は、まさにきょう、テスト版が恵比寿にオープン。どんな農園で、どんな風に利用できるのか、プランティオ株式会社、代表の芹澤孝悦さんに教えていただきました。

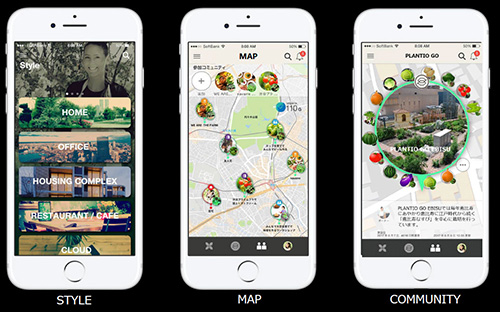

「まずアプリでユーザーさんが見ることができまして、僕らのアプリを立ち上げるとファームが見えます。そのファームをフォローすることでそのファームの情報がきたり、そのファームに行きたいときは、ファームに行くというのを押してもらうと、スマートロックと連動していて、ガチャッと鍵があきます。で、スマートロックで扉を開けてパークインすると、◯◯さんがパークインしました、というのがそのコミュニティにいる全員に伝わって、『お、◯◯さん来たぞ、新入りだ!』みたいな形でコミュニケーションできます。あと、『この種がまきどきです、ここにまきましょう』というのをアプリで見ることも可能です。そこで、ユーザーさんはその場に行き、お手入れをし、収穫し、収穫した分、ちょっと余計に種をまく。そういう循環型のアグリカルチャーが自然にできるというサブスクリプションのサービスです。」

この農園、テクノロジーはどのようなポイントで使われているのでしょうか?

「一見普通の畑で見えないんですけど、センサーが入っていまして、システムが自動的に状況を検知して『コミュニティに水がありません』『間引きをしましょう』『人工授粉しましょう』だったり、『そろそろ野菜が収穫時期なのでこのお店に持っていきましょう』『ワークショップをしましょう』とか、そういうことをどんどん教えてくれるんです。」

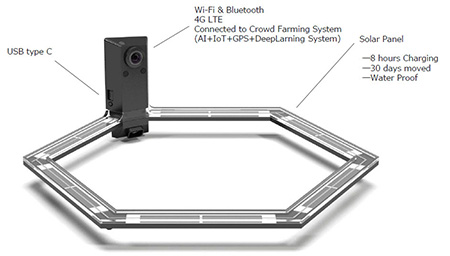

このセンサーの技術、もともとは、AIを活用した【スマート・プランター】のために開発されたものです。今回、スマート・プランターのお披露目より早く、農園でその技術が使われることになりました。

「まさにそのプランター向けに開発したもので、えらい苦労しました。これは土壌水分計と温度計、あとは日照計と外気温計、もちろん天候情報はネットにありますので、それを総合的にミックスして、位置情報とともに補完する技術です。例えば、同じバジルでも長野の北と南では育て方が違うと思います。気温も違えば高低差も違うわけで、だけど今、種苗会社さんはそういうデータをデジタルでお持ちじゃないんです。なので、我々が同一環境の同一プラットホーム上でみんなで野菜を育て、そこからデータをすくいあげる、という、いわゆる専門知ではなく集合知を組み立てられるスタートアップになっていて、世界で初めてです。なので、それを持ってして、じゃ、例えば北海道でバジルをまきます。寒いところなので発芽は通常より何日遅いです、あったかいところに行くと通常より何日短いです、というのが割り出せる、クラウドファーミングシステムというAIですね。」

PLANTIOは、AIの技術を使ったスマート・プランターの実用化も目指しているんですが、実は、そこにはこんなHidden Storyが。

「私たちはもともと1949年に創業した『プランター』という言葉を世界で初めて発案した、セロン工業という会社が母体となっている会社です。当時、長鉢とかプラタンとかいろんな呼び方があったんですが、そこを祖父が『プランター』と命名し、商標と特許をとり1955年に製品をリリースしました。僕自身はエンターテイメント系のゲームとか作っている会社出身なんですけど、家業がもともとプランターを発明したメーカーでして、父が倒れたときに会社を継がなければいけなくなったんです。そのときに何をしようかと考えて、IoTプランターを作ろうと思い、ご縁あって共同創業者の孫泰蔵さんと一緒にPLANTIOを創業しました。」

PLANTIOの都市型農園やスマート・プランターの技術によって、環境面でも大きな貢献ができる。 代表の芹澤さんはそう考えています。

「IoTファームにも IoTプランターにもどちらもセンサーが入ってますので、どのくらいCO2が削減されていますとか、先週から去年と比べて水やりがうまくなったのでこのくらい水がセーブされていますとか、そういうのが可視化されるんです。これは今の農業にない機能です。なので、これからもし日本がアグリカルチャーを社会に実装するなら、テクノジーをふんだんに使って見える形にすれば、本当の意味で世界を救えるんじゃないかなと思っています。」

プランティオ株式会社、代表の芹澤孝悦さんに最後にうかがいました。これまで、芹澤さんを支えて来たものとは?

「セロン工業時代、ITのキラキラした業界から行ったのですごくつらかったんです。そこで支えになったのは祖父のプランターを開発したときの手記で、『命のゆりかご』というのもはしばしにメモされていましたし、どうしたら自然環境を小さく再現できるかにこだわっていました。戦後4年目という何を作っても発明になった時代に、彼は植物をちゃんと生かす容器、ということにこだわってクリエイティヴしたわけで、その熱い想いを見ると目頭が熱くなって、これはいいプランターを作らなければと思って、希望の火を絶やさずにきたんです。」