今回は、1957年から62年のわずか4年11ヶ月しか存在せず、幻ともいわれてきた国産時計ブランド『タカノ』。この復活を手がけた独立時計師、浅岡肇さんのHidden Story。

浅岡肇さんは、国際組織30数名の精鋭が所属する【アカデミー独立時計師協会】の会員で、【東京時計精密】という会社の代表を務められています。そんな浅岡さん、そもそも時計作りはどうやって学ばれたのでしょうか?

「普通は時計学校なり、あるいは時計メーカーに属して修行を積むというパターンが多いんですけれども、私の場合はもう完全に独学で身につけました。もともと工作は得意だったってことがありましてね。それで興味本位で時計の制作を始めてみたんですけど、それがやがて本職になってしまったっていう。そういうことですね。」

工作から時計作りへ、どう繋がっていったのか、もう少し詳しく教えていただきましょう。

「子供の頃からずっと工作に親しんでいたので、大学も美術系に進みまして。それで、私はプロダクトデザインを専攻しました。その後、大学出た後はほぼいきなりフリーランスになったんですけど、プロダクトデザインの仕事をする傍らで工作はずっとやってたわけです。で、時計作りって1つだけ特別なことがあって、それは部品が非常に小さいということなんですね。また、時計の構造自体は、皆さんが考えられてるほどは実は複雑なものではないんです。だから、その小さな部品をいかに作るかってところだけがハードルでして。それだけちょっと今までのその工作の経験とは違ったスキルだったんで、それだけ集中して研究しました。」

非常に小さな部品を、どうやって作るのか?実は当時 浅岡さんは、その部品を作る機械も自作されて、その製造に取り組まれたそうです。ですが、もう1つ疑問があります。時計の仕組みについては、どうやって学ばれたのでしょうか?

「実際、YouTubeの動画は、結構役に立って。特にスイスのメーカーさんがプロモーションのためにコンピューターグラフィックで、バラバラの部品がぐるぐるぐるって回って1つの時計に組み合わさるみたいなプロモーションの動画がありますけれども、それが非常に時計の構造を学ぶ上で役立ちました。あと、それ以外に、実際にメーカーさんがこんな仕上げの技術を使ってますよとか、これだけ手をかけて作ってるんですよ、ということをプロモーションするような動画がたくさんありましたから、そういうのは参考になりましたね。あとは、昔からあるウォッチメイキングっていう有名な本があるんですけれども、その本もずいぶん参考にしました。」

浅岡さんは、まさに独学で、機械式腕時計の最高峰と言われる《トゥールビヨン》を日本で初めて制作。その後、ご自身の名前を冠した[ハジメアサオカ]を発表。さらに、【東京時計精密】という会社を設立し、時計づくりに取り組んでこられました。

そんな浅岡さんが、幻の時計ブランド『タカノ』を復活させようと考えたのは、どんな理由からだったのでしょうか?

「当時のタカノの時計がそもそも素晴らしかったってことがあるんですけどね。資料をいろいろ集めて、タカノがどんなものづくりしていたのかを調べれば調べるほど、志の高いものづくりをしようとしていたメーカーだったということが分かったわけです。それが非常に自分としては共感できたということはあります。また、そういうブランドを復活させるというのは、実はスイスではいくつか実例があるんですね。日本って、物を作るのは得意なんだけどブランディングがあんまり上手くなかったりするでしょ。僕の東京時計精密という会社は、時計を作りながらブランディングはこうやったら上手くいきますよっていう、その成功事例を作りたいんですよ。それを半ば目的にしてるような会社なんです。だからそういった視点で、タカノを復活させつつ、ブランディングの成功事例を作りたかったということですね。」

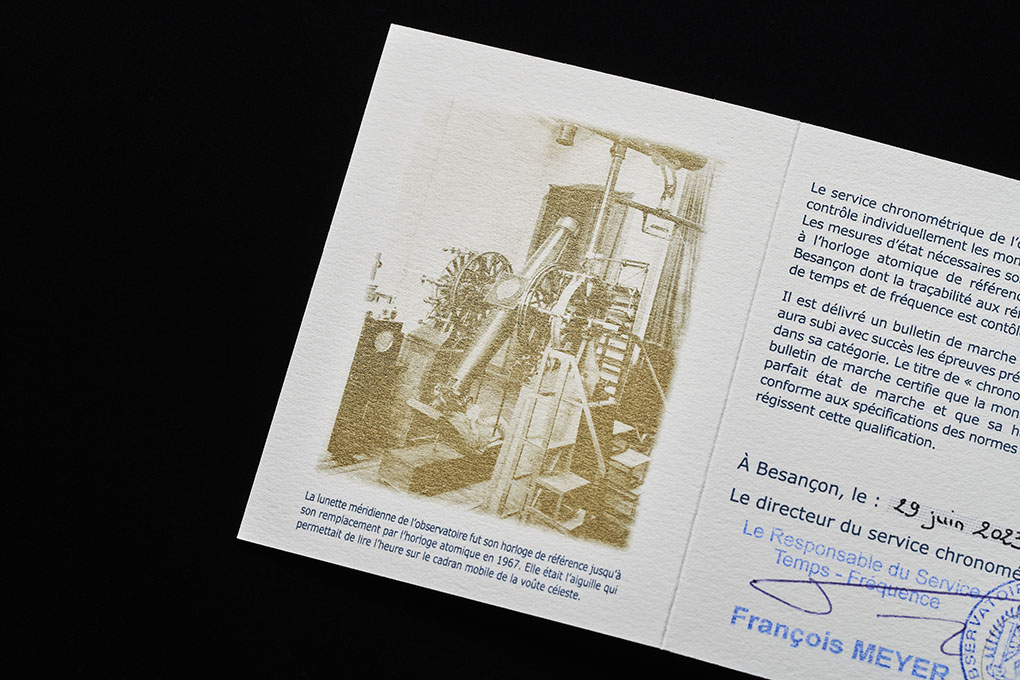

タカノを復活させるにあたり、浅岡さんが考えたのは"21世紀にタカノが存在していたら、どんな時計を作るのか"ということでした。その1つのポイントは、正確性。昨年5月に発表された、復活したタカノのファーストモデルの名前は、《シャトーヌーベル・クロノメーター》。公的な機関が検査して 高い精度を認証する〔クロノメーター〕を取得しています。そして、この検査を行ったのは、フランスにあるブザンソン天文台。

「ブザンソンはクロノメーター検定の中でも1番厳しい検定やってるんですよね。クロノメーター検定は、元々はもう本当に大航海の時代まで遡るんです。船が航海して、その現在地を正確に知るための時計が必要で、そのための時計がクロノメーターという時計だったんです。

それで、正確な位置を知るためには、日差にして5秒以内ぐらいの精度が要求されるんですよ。まだ帆船の時代ですよね。帆船の時代に日差で5秒以内。しかも、揺れる船の上でそれを出さなきゃいけないんですけど、それは非常にハードルの高いことで、現代の技術を使ってもなかなか難しいと思いますけども...遡るとそういう歴史があります。船の位置を知るためには、星の位置と、それから時間が必要なんです。ですから、実は時計の検査をする機関は、天文台なんですよ。結局、地球は24時間で1周してますから、昔は天文台で星を見ながら24時間ジャストというのを測っていたんです。その伝統で、今でも天文台で時計の精度の検査をしてます。」

ブザンソン天文台の検査をパスするために、つまり、精密な時計を作るために、難しかったのはどんなことだったのでしょうか?

「時計の精度で1番難しいのは、置き時計は場所移動しないでしょ。常にまっすぐ立ったまま置かれてるわけですけど、腕時計っていうのは色んな向きになりますよね。仕事してれば割と水平かもしれないし、歩いてれば縦になりますし。だから、色んな向きで実は時計って結構精度が変わってしまうもんなんですね。だから1番難しいのは、その向きに関わらず、狂いをいかに少なくするかということがまず難しいです。それから、意外と難しかったのは温度。腕から外してる時は大体室温ぐらいになりますけど、腕にしてる時は36度ぐらいになりますよね。だから実は時計というのはその温度差にさらされてるんですね。で、クロノメーター検定もその温度差に対しての検定項目があるんで、温度差の検定項目のスペックの内側に入れるのが大変でしたね。」

【東京時計精密】の代表、独立時計師の浅岡肇さんに最後に伺いました。時計づくり、ものづくりの中で、どんなことを大切にされていますか?

「僕の思いとしては ものづくり自体は、会社の存在と矛盾しますけど、お金儲けの手段ではない。ものが売れてお金が入ってくるということは、企業が存続していく上で大事ですけど、やっぱりいかに素晴らしいものであるかということがまず第1に大切で、それにビジネスがついてくる、ということだと思います。その点で率直に言うと、今世の中にある品物というのは、かなりビジネスに寄りすぎてるかなというのが正直な印象としてありますね。結局 時計づくりって、お金儲けのネタとしてはあんまり旨味がないんですよ。大変すぎて、色々ね。じゃあなんで時計作ってるのかということになると、やっぱり時計を通じて、人々に驚いてもらいたいとか、喜んでもらいたいとか、そういうことがやっぱりありますよね。」