「坂本龍一です。2ヶ月にいちどお届けしている、レディオ・サカモト。気が付いたらあっと言う間に、今年最後の放送なんですけど、今回は『サカモトの秋〜出張編〜』と題して、この2ヶ月の報告をしたいと思います。今年の秋は "芸術の秋" を堪能しました。日本全国に出張していたんですけど、スタッフの計算では4600kmぐらい移動したそうです。」

<サカモトの秋〜出張編〜>

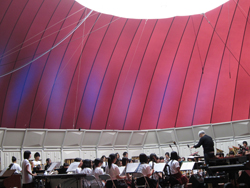

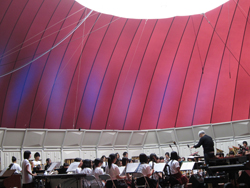

「10月はスイスのルツェルンの音楽フェスティバルが支援する、アーク・ノヴァというプロジェクトで、宮城県の松島に行ってきました。現地では、東北ユースオーケストラと共演したり、あまちゃんオーケストラで大忙しの大友良英さんと一緒に即興したりとか、指揮をしたり、大友さんを引っ張り出してしましたけども。」

「さらに、本州の一番西、山口県で開催されたYCAM(山口情報芸術センター)の設立10周年事業に、僕がディレクターとして指名されてしまいましたので、いろいろな事に関わっていたんですけども。狂言の野村萬斎さんをはじめとして能楽の方とコラボしたり、もう長い付き合いになりますが、映像作家の高谷史郎さんとコラボしたりとか。もう遠いね……昔のようですけども。」

「さらに、本州の一番西、山口県で開催されたYCAM(山口情報芸術センター)の設立10周年事業に、僕がディレクターとして指名されてしまいましたので、いろいろな事に関わっていたんですけども。狂言の野村萬斎さんをはじめとして能楽の方とコラボしたり、もう長い付き合いになりますが、映像作家の高谷史郎さんとコラボしたりとか。もう遠いね……昔のようですけども。」

「11月に入りますと、札幌国際芸術祭、2014年のプレイベントで北海道に行きました。札幌大学でアイヌ文化のシンポジウムに参加したり、倉本聰さんと初対面なんですけど、対談したりとか、おなじみの浅田彰さんたちと、この芸術祭に関するシンポジウムにも参加したりと、かなり忙しかったんですけども……うーん。日本にいてもね、こんなに東京にいなかった滞在っていうのも珍しいですね。」

「11月に入りますと、札幌国際芸術祭、2014年のプレイベントで北海道に行きました。札幌大学でアイヌ文化のシンポジウムに参加したり、倉本聰さんと初対面なんですけど、対談したりとか、おなじみの浅田彰さんたちと、この芸術祭に関するシンポジウムにも参加したりと、かなり忙しかったんですけども……うーん。日本にいてもね、こんなに東京にいなかった滞在っていうのも珍しいですね。」

「で、12月に入ると、more trees のイベントもあるし、六本木にオープンする EX THEATER ROPPONGIという所でね、細野晴臣さんとライブをしたりとか。音楽再生基金と言って、東北の1800あまりの学校の震災でダメージを受けた楽器の修復・再生プロジェクトっていうのを足掛け3年やってますけども、そのチャリティ・コンサートとかね。ほんと盛りだくさん。今年もあっと言う間に終わりだな、もう。」

<対談 『倉本聰 × 坂本龍一』>

坂本「やはり皆さんと同じように、2011年の震災とそれに引き続く原発事故に、衝撃を未だに受けていまして、僕自身、きちんと消化しきれないことがあまりにも大きくて複雑ですので、外に出すのも難しいんですけど、倉本聰さんはどのように思ってらっしゃいますか。」

倉本「こんどの事故っていうのは、ふたつ……A面とB面があるような気がするんですよ、レコードで言うなら。地震、津波っていうのは、宇宙システムの中での地球の変動ですよね。だからあれは46億年の歴史の中で常に起こっている訳ですからね。ただその原発事故っていうのは、もう完全な人災だと思うんですね。だから分けて考えなちゃくちゃいけない気がするんですよ。それから、いまこの日本というのは、こんどの事故でふたつの道の岐路に立たされたと思うんですね。ひとつは原発があれば何が起こるか解らないっていうことがありますよね、それがテロを含めて、だいたいがゴミを捨てる場所が計算ついてないので、ああいうものを始めちゃったという。いま政府や財界の言ってることは結局、突き詰めると、後でなんとかなるだろうっていう、未来というゴミ箱に捨てちゃってるんですね。これは一番問題ですよね。そこに対して、政治家や財界が何ら反省もしないで、輸出までしようとしているっていう。これはとんでもない話だっていう気がするんですよ」

倉本「僕はいくつかの講演会や何かで、もう少し、戻ったらどうなのかということを言ってるんですよ。その覚悟があるか、それとも原発のリスクを背負う覚悟があるかっていう、この二者択一でもって手を挙げさせますとね、年配の人はね、90パーセントくらいが戻る方に手を上げます。ところが若者はね、70パーセント以上ね、戻れないから原発の方に賭けるっていうんですよ。それで僕は、これはおかしいなと思ってね。あなたたちの問題なんだ、この人たちはもうすぐ死んじゃうんだって言うんだけど、携帯がなかったりコンビニがない社会を経験した事がない人たちですよね、だからものすごい恐怖なんですよね。そこんところが一番問題だという風に思ってますね」

坂本「あのー、太平洋戦争のことを思い出してね、よく、どうにも止まれないでですね、崖を落っこちるまで進んでしまうような、そういう日本人の何か、集団心理というか特性みたいなのがあるんでしょうかね」

倉本「あるような気がしますねえ。僕は国民学校ですけど当時、配属将校っていうのが陸軍から来るんですよ。そのとき小学校3年ですけど、いきなり三列横隊に並ばされて、その将校が立って "特攻に志願するもの一歩前へ" っていきなり言われたんですよ。それでね(笑)、威勢のいい奴がぱっと出ちゃったんですね、二人くらい。そしたら、つられてばっと出たんですよ。でね、僕はそのとき怖くて出られなかったのね。隣の友達と顔を見合わせたら、そいつも震えてるんですよ。だけど目があった途端にね、出ちゃったんですよ。そしたら残ってるやつが、たあっと出たんですよ。でね、最後まで出なかった奴が二人くらい居たんですよ。解散になったときにね、誰かが卑怯者って言ったんですね。僕がそれがすごく心に残ってて、この体質っていうのがね、DNAが未だ以てずうっと続いてる気がするの。仲間外れにされることが怖かったわけですよ。その心理っていうのがね、結局、会社の中なんかにあるから、クビになったらどうしようかとか、会社の中で仲間外れになったらどうしようかっていう事から、隠蔽体質みたいなのが出てくる。これ僕は、日本人のDNAなのかなって思ってたんだけど、考えてみますとね、聖書の中にね、鶏は三度鳴くっていう逸話があるんですね。だから人間って言うのは、群集心理というか、仲間外れにされるということが、どんなその死ぬのが怖いとか、それを超えて、瞬間的に、自分の正義より大事になっちゃうっていう」

倉本「情報社会ですけど、実はみんながテレビや学校や受験勉強やインターネットやなんかでとってる情報っていうのは、人の頭をずうっと経てきた情報ですよね。だから第百次情報、第千次情報、一万次情報なんですよね。その一番先に、一次情報っていうのがある訳ですよ。自分の体験から得た情報ですよね。そうすると、僕らの時代には、川に飛び込んで流されて、息も絶え絶えになって流木に貼り付いて助かったときに、二度目からは、川に飛び込むときは流れをみて飛び込まないとやばい。ということを気付く訳ですよね、体験として。そういうもんが無くなったんですね」

坂本「一方ではマニュアル化。一方では、柵で近づかないように、そういう遊び自体を止めちゃう。親も行政も学校も、そういう管理責任を問われるので、子どもをなるべく遊ばせない方が良い訳ですよね。そうすると当然、子どもっていうのは遊びの中で創造性を養うし、ルールや危険も身体で知っていくっていう、そういう自然の中での訓練が出来ていないっていう子どもたちが、既に50歳代ぐらいになってるんだと思いますよ」

倉本「世界がバーチャルになっちゃってるでしょう、ゲームとか。変な話だけど、1939年に作られたジョン・フォードの『駅馬車』があります。あの中で、ジョン・ウェイン扮するリンゴ・キッドが最後に悪漢と決闘に行くんですね。その中に「ただし、ショットガンは駄目だぞ」っていう台詞があるんですね。つまりあの時代には、ピストルはいいけどもショットガンは卑怯だと。兵器の中でのボーダーがあったんですよね。それが火炎放射器になりナパームになり、原爆になり、無人戦闘機もあったり。あれね、何かって言うとね、昔の戦争の場合ね、ぐさっと刺してた訳でしょう。刺すっていうところには、ものすごい痛みが伴いますからね、それはトラウマになったりもするし。その痛みをね、兵士から除くっていうのがね、バーチャル化だって気がするんですよ」

坂本「私もまったく同じこと、ずっと考えてるんですよ。それを減ずるために、武器っていうのは、どんどん遠ざかる方向に進化してきますよね。今はもうほんとゲームのような画面でボタンひとつで。それでもまだ、アメリカの若い兵隊たちは、あの無人機をコントロールしていても、PTSDになったりするそうですね。そうすると、アメリカ軍がいま研究しているのは、そういう人的な悩みを消す薬が開発できないかっていう(笑)、人間の倫理観っていうのは、どうしたものでしょうかね」

倉本「湾岸戦争で、こっちでボタン押して命中して、綺麗だ、クリスマスの花火みたいだ、みたいな事を言ったりしてたでしょ。そういう感覚の人が、いきなり今度、向こうで起こってる地獄を、目の前で見せられたのが9.11だと思うんですよ。アインシュタインが死の寸前のインタビューで、第三次大戦の武器は何だと思いますか、っていう質問に対して、"第三次大戦は解らない。でも第四次大戦は石だろう" って言った言葉があって。みんなの解釈を聴くと、つまり第三次大戦で石器時代に戻ってて、石になっちゃったんだろう。っていう解釈なんだけど、僕はちょっと違うんですよ解釈が。つまり人間の英知がね、ほんとに正しい方向に進んでいったとしたら、第三大対戦で酷い事になって、戦争なんてものにそういう武器を使うべきじゃないと。だから第四次大戦は、ブッシュとフセインが砂漠の中で石を打つけ合って。そこへ戻るっていうのが、人間の英知が本当に進んだ時のやり方……という意味で、アインシュタインは言ったんじゃないか。って僕は考えてんすけどね」

坂本「だけど、現在のような世界、日本の現状をみて、これはあの……劇作がしやすいんですか、しにくいんですか(笑)。問題がたくさんあるっていうことは、ある意味、ねたがたくさんあるっていうことにもなりますか」

倉本「……なり、ますよね。とっても変な話しますけど、うちの娘夫婦がね、去年の春先に富士山に登ってきたんですよ。で、富士山は3776メートルだけど、3776メートル登ったのか。って聴いたら黙っちゃったんですね。で、五合目までは車で行ったので、五号目は2400メートルだと。3776ー2400しか登ってないじゃないかと言ったら黙っちゃって。で、また電話してきて、一合目から五合目まで登ったって言うんですよ。だから繋がったって言うんですよ。それだから駄目だって言ったんですよ。一合目も1300メートルだと。ほんとに海抜ゼロから登るとしたら、駿河湾から登らなくちゃ駄目だって言ったんですよ。だから僕らはね、その世の中が、めちゃくちゃに進歩しちゃって、例えば子どもが産まれたときに、もう五合目で産まれてるっていう気がするんですよね。それを一度、海抜ゼロ地点に戻してやる必要があるんじゃないかっていう気がするんですね。そうすればもう少し違った物の考え方ができるっていう。」

倉本「また変な話しますけどね、僕は一生かけての夢っていうのを持っていて、それは自分の葬式を、天井の節穴から覗いてみたい。っていう夢だったんですよ、儚い。そうすると誰が嘘泣きしたとか、香典をどのくらい包んできたとか、そのとき、ほんとの自分の価値が解るだろうと。それを知って往生したい。っていう風に思ってたんですね。ところがある日、ふっと気がついたらね、もしも僕のことをすごく憎んでると思ってた奴が来てね、ほんとに泣いてくれたと。でそれを僕は天井裏から見てて、おい、あいつが来て泣いてるよ。ほんとだねって、言ってくれる誰かが居ればいんですよ。だけど、それを話す相手が誰も居なくて、自分ひとりでその事に心揺すられてるってのは、なんて空しい状態だろうって事に気が付いたのね。つまり人間って言うのは、感動を共有できる唯一の動物であるっていう気がするんです。だからスタジアムができたり音楽堂が出来たり、芝居小屋ができたりして、見知らぬ人と感動を共有するっていうことで、ひとつの豊かな心の洗濯をするんだと思うんですよ。その事をね、なんか、いまはどんどん狭くしちゃってる気がするんですよね。テレビもそうなんですよ、昔、自分の茶の間にひとつあったときは、みんなで共有してたんですね。感動とか笑いも。チャンネル争いみたいな事が起こって、子どもは子ども部屋で、親はこっちで、って共有がなくなったんですよね。それからVTRが出てきて、時間すら共有できなくなった訳ですね。だから感動を共有させるっていうことが本来の、我々のアーティスティックな発生と意味なんだけど……だから歌にしてもね、僕らの学生時代っていうのはね……」

坂本「みんなが歌える歌、ないんですよ。昔、僕が高校くらいのときかな、砂川闘争っていうのがあって、立川基地の。そのときに自然に、デモ隊からね、夕やけ小やけの赤とんぼっていう声が流れてきたっていう、ちょっと感動するシーンがありましたけど。やっぱり個々がばらばらにされていて、共同の時間とか空間を作るっていうことが非常に少ないですね」

<日本サッカーの歌 - THE JAPANESE SOCCER ANTHEM>

サカモトの秋〜出張編〜。続いては、2013年10月13日に「ルツェルン・フェスティバル アーク・ノヴァ 松島2013」で、教授が "東北ユースオーケストラ" の皆さんと演奏した「日本サッカーの歌」について。

「この日本サッカーの歌というのは、サッカー協会に頼まれて作った、まあ応援歌なんですけども、自分で気に入ってしまったので、自分のソロ・アルバムにもタイトルを変えて入れてます。「Psychedelic Afternoon」と言って、デヴィット・バーンに作詞を頼んで(『スウィート・リヴェンジ』収録)、それはそれで良かったんですけど、震災の後に、バーンたちが日本を支援するというプロジェクトがあって、アニメーターの人とバーンが組んで、この曲をすごく可愛いアニメーションにして(笑) 出してたんですけど、それがすごく良くて。僕は関わってないんだけど、バーンがリアレンジしてたんですけど、とても良くて、割と好きなんですけど。バーンももしかしたら気に入ってくれてるのかな、あの曲。今回オンエアした……吹奏楽ですよね、ブラスバンドによる、この「日本サッカーの歌」は、バーンのバージョンとは随分異なって、荘厳なというか……ちょっと背筋が伸びるような感じが、特に子どもたちが演ってるとね、そういう感じがありますけど」

「このアーク・ノヴァというプロジェクトなんですけど、スイスのルツェルンという非常に評価の高い音楽フェスがありまして、音楽監督が指揮者のクラウディオ・アバドが就いています。単なるコンサートをするだけではなくて、アカデミーと言って学校みたいな機能があるんですが、そこのトップがピエール・ブーレーズです。演奏や指揮を教えたり、若い人をずっと教えてきているんですけど。2011年の震災が起こった翌日に、ミヒャエル・ヘフリガー(ルツェルン・フェスティバル芸術総監督)という人が、日本のクラシックのマネージメントをやっている梶本眞秀(アーク・ノヴァ実行委員長)さんのところにすぐ電話してきて、すぐ支援したい。というところから始まったそうです。」

「今回、クラウディオ・アバドさんも来るはずだったのですが、病気のために来れませんでした。だけど、いま若手で最高に人気のあるグスターボ・ドゥダメルという、ロサンジェルス交響楽団の常任指揮者になっているベネズエラの、まだ30歳くらいの若い指揮者がいるんですけど、ほんとに世界中で人気でひっぱりだこなんですけど、彼が来まして。それでこの東北ユースの、子どもたちのワークショップをしまして。ちょっと考えられないですよね、ドゥダメルが来るということが。えー……どのくらいすごい人かって言うのは、きっとワークショップを受けていた子どもたちも全然認識していないんじゃないかと思うんですけど(笑)、うーん……なんでしょう、誰に例えればいんでしょうか。嵐…… (笑) 違うか、違い過ぎるか。デビッド・ボウイ……ぐらい、ミック・ジャガー……ミック・ジャガーはクラウディオ・アバドか。だけど世界中のクラシック界の中ではそれくらいの有名な人なんです。彼のスケジュールを押さえるっていうだけでも大変なことなので。」

「面白い話があって、ピエール・ブーレーズってもうすぐ90歳になるんですけど、85歳の誕生日になったときに、"自分はもう90歳まで、もうブッキングされてる" と(笑)。だから90まで生きなきゃいけない。でもそれは笑い事ではなくて、クラシック界というのは何年も先まで、毎年のようにあるフェスティバルというのが多いので、どんどん先回りでブッキングされてしまうんですね。で、そういう合間をぬってレコーディングなんかをみんなしてるんですけど、ほんとに大変ですね。健康管理も大変でしょうね。」

「当日はね、三部構成になっていました。第一部は主に僕の曲を、前半は吹奏楽、後半はオーケストラ。両方とも中高生のバンドでしたけども、で演りました。第二部は、大友(良英)さんに出てきてもらって、いわゆる "プロジェクトFUKUSHIMA!" でやってる、オーケストラFUKUSHIMA ! のやり方……音さえ出るものを持ってくれば誰でも参加できるような、手でサインを送って、そのサインを見て音を出す。そういう集団即興の面白いやり方を、実は僕も引っ張り出されて、楽しみました。随分と盛上がりましたね。最後は「あまちゃん」のテーマを(笑)、290人で大合奏しましたね。

そして三部は、僕のコンサートだったんですけども、せっかくなので前半は大友さんとの即興、後半はピアノの演奏ということでした。」

<対談 『大友良英 × 坂本龍一』>

そして「ルツェルン・フェスティバル アーク・ノヴァ 松島2013」公演当日、第二部と第三部の間で収録した、大友良英さんと教授による対談です。

坂本「東北ユースオーケストラの彼ら彼女たちに、僕も昨日会ったばかりで、だけども既にすごく練習してあって、上手かったんですけど、こうした方がいいよなんて、まあいろいろサジェスチョンなど与えたんですけど、一晩寝て、今日になってみたら、もうほんとに言う事ない、特に本番でめちゃくちゃいい演奏してくれて、びっくりでしたね。」

大友「本番に強い子たちでしたね(笑)。いや、びっくりでした。今時の10代はこんな演奏するんだって思いましたけど、うーん」

坂本「実は僕は、吹奏楽を指揮したのは初めてで、おっかなびっくり(笑)」

大友「えっ、そうなんですか(笑) 傍で見てて、すごく慣れてるように見えましたけど」

坂本「こんなに弾けるんだったら、吹奏楽も、すごく可能性あるなって、ほんとに見直しました」

大友「僕もここ数年かな、吹奏楽と付き合いする機会が増えたんですけども。通常の吹奏楽ってどうしても体育会系みたいな感じで、割と部活っぽくて、比較的、演る曲も決まってるんですよね。だけど、もうちょっと扉開いていくと、すごい可能性があるなあっていう。音楽として面白くなる可能性があるなっていうのが、正直なとこですけど。なかなか学校って、コンクールがあるとかいろんな事情でそれ目指してやってるから、それ以外のノイズが入り込むのは、あんまり良しとしないとこも、ちょっとあるんですよね」

坂本「ちょっと微分音とかやりたくなっちゃいますね」

大友「即興演奏もありましたけど、なんだろうな……普段、僕らプロフェッショナルの現場で、ある完成度とかっていうのを目指してやらざるを得ないんですけど、多分、こういうアマチュアの子たちとやるときって、完成度はもちろん考えるんだけど、もうちょっと違う目的というか、組織ってどうしてくんだとか社会性とか思想とかってことを、よりちゃんと考えられる舞台になっているような気がするんですけどね」

坂本「この活動が続いていくといいですけどね。ほとんど主旨が同じなので、僕がやってきた『子どもの音楽再生基金』っていうものと合体しちゃおうかなって思いました。協力してできると思うんで」

<大貫妙子さんのトリビュートアルバムにて、岡村ちゃんと共演>

「僕が岡村ちゃんに頼みまして、どうしても岡村ちゃんとやってみたかったのね。岡村ちゃんで。それが実現しまして、トリビュート・アルバムに参加させてもらいました。2枚組で結構、豪華なアルバムでして、1枚は、大貫さんをリスペクトする世代を越えたアーチストが結集してカバーソングを作ると。もう1枚は、今までにカバーされたものを集めたものです。12月18日の発売になりそうです。オリジナルの「都会」は僕が一応、プロデューサーで、アレンジャーで、トラックを作っているんですよ。36年前……しぇー(笑) ……じぇじぇじぇですね。 岡村ちゃんもどうだったのかな。聴きたいですね、感想を。」

<手の柔らかさが忘れられないルー・リード>

「10月の末ですね、とても悲しいニュースが飛び込んできまして。ルーリードが亡くなりまして。ということで、いま聴いているのは、ルー・リードとジョン・ケイルの「Hello It’s Me」ですけども。何回か会ったぐらいなんですが、一度はね、ローマの空港か何かですれ違って話をしたときの、その握手をしたルーの手の柔らさが、ほんとびっくりして。手の柔らかさが記憶に残って、なかなか忘れられないんですけども。ニューヨークでも何度も会っているんですけど、最後に会ったのは、それこそ2011年の3月11日の後、ニューヨークのジャパンソサエティで、ニューヨークのアーティスト達が復興支援のチャリティーコンサートを開いてくれたときですね。ルーとローリー・アンダーソンといっしょに来ていて。すれ違ったのが、最後に会ったときかな。ね、今年、前半だったか、手術をして、それが成功して良かったという、とても幸せそうなね、ローリーとルーの写真があっただけに、とてもショックなんですけど。」

オーディション・コーナーで紹介した作品はこのサイトでも試聴できます。またコーナーは、全体を世界へ向けてポッドキャスティングでインターネット配信しています。すでに著作権管理団体に登録している作品の応募は受け付けられませんので、オーディションに応募される方はご注意下さい。

※オーディション応募作品をじっくりと聴けるポッドキャスティングは近々このサイトにUPされます。お楽しみに! |

|

|

RADIO SAKAMOTOオーディションに御応募頂いたデモ作品にまつわる個人情報の管理、作品の管理は、J-WAVEのプライバシー・ポリシーに準じております。詳細は、こちらを御確認ください。 |

|

|

■「ARK NOVA」のTシャツを2名の方にプレゼント!

今回は、宮崎県松島で行われたイベント「ARK NOVA」のTシャツを2名の方にプレゼントします。

番組の感想やメッセージも、ぜひお書き添えのうえ、コチラからご応募ください(教授と番組スタッフ一同、楽しみにさせていただいてます)。当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。

|

|

|

「さらに、本州の一番西、山口県で開催されたYCAM(山口情報芸術センター)の設立10周年事業に、僕がディレクターとして指名されてしまいましたので、いろいろな事に関わっていたんですけども。狂言の野村萬斎さんをはじめとして能楽の方とコラボしたり、もう長い付き合いになりますが、映像作家の高谷史郎さんとコラボしたりとか。もう遠いね……昔のようですけども。」

「さらに、本州の一番西、山口県で開催されたYCAM(山口情報芸術センター)の設立10周年事業に、僕がディレクターとして指名されてしまいましたので、いろいろな事に関わっていたんですけども。狂言の野村萬斎さんをはじめとして能楽の方とコラボしたり、もう長い付き合いになりますが、映像作家の高谷史郎さんとコラボしたりとか。もう遠いね……昔のようですけども。」

「11月に入りますと、札幌国際芸術祭、2014年のプレイベントで北海道に行きました。札幌大学でアイヌ文化のシンポジウムに参加したり、倉本聰さんと初対面なんですけど、対談したりとか、おなじみの浅田彰さんたちと、この芸術祭に関するシンポジウムにも参加したりと、かなり忙しかったんですけども……うーん。日本にいてもね、こんなに東京にいなかった滞在っていうのも珍しいですね。」

「11月に入りますと、札幌国際芸術祭、2014年のプレイベントで北海道に行きました。札幌大学でアイヌ文化のシンポジウムに参加したり、倉本聰さんと初対面なんですけど、対談したりとか、おなじみの浅田彰さんたちと、この芸術祭に関するシンポジウムにも参加したりと、かなり忙しかったんですけども……うーん。日本にいてもね、こんなに東京にいなかった滞在っていうのも珍しいですね。」