「坂本龍一です。二ヶ月に一度お届けしているレディオ・サカモト。皆さん、お元気でしたか。4月は日本にも若干、居たんですけど。今回は久々にニューヨークの僕のスタジオからお届けします。」

<パリでの『async』公演は、より即興性を取り入れたものに。>

「前回の近況報告で話したベルリン映画祭のあと、フランスに行きまして。フランスで珍しく6回もコンサートを演ったんですよ。まずはメッツ(メス)という町、それからパリとナント。それぞれ2回ずつ演ったんですけども。メッツはね、有名なポンピドゥー・センターっていうのがパリにありますけど、メッツにもあるんですね。そこで日本の大きな展示が行われてて、その一環ていうことでライブを演ったんです。この一連のライブ……映像は高谷史郎さん、それでまあ、僕ひとりでピアノとか、シンギングボウルとか、ギターやチェロ、シンセサイザー、それから今回、新たに作ったガラス板の……楽器っていうんですかね、ただのガラスなんですけど、身長よりちょっと高いくらい、同じくらいからな、長方形の板を立てまして、それを擦ったり……そういうものを使ったりとかね。去年出した『async』のライブで、演るたびに変化して、何て言いますかね……生きたものというか、より即興性を取り入れたものに、どんどん変化していっているところですけども。そういうことをやって、日本に来て。日本に来た大きな理由は、東北ユースオーケストラの2回のコンサートを演るという。1度目は東京の新宿オペラシティ……これが、第3回の東北ユースオーケストラのお披露目のコンサートでしたけども。そして東京のあとに、今度は仙台で演りまして。今回のメインのレパートリーはね、ドビュッシーの『海』、交響詩、海ですね。それから、ストラヴィンスキーの『火の鳥』と。これはユースオーケストラで演るのは、両方ともかなり難しい曲ではあるんですけども。で、例によって、直前の合宿のときもまだ、冷や冷やした状態でしたが、やはりアマチュア・オーケストラならではの良さといいますか、ここ一番ということきに、とんでもない力を発揮してですね。とてもいい演奏になったということなんですけども。」

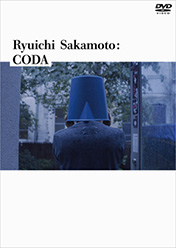

<パッケージ版『CODA』発売、初の韓国映画の音楽を担当。>

「それから今度はニューヨークに帰ってきて、トライベッカ映画祭っていうのがニューヨークであるんですよね。そこで、アメリカでは初めて『CODA』という例のドキュメンタリー映画が、プレミア上映されまして (Ryuichi Sakamoto: CODA)。スティーブン・ノムラ・シブル監督といっしょに、舞台挨拶的なQ&Aをやりにいってきました。アメリカでは今回が初めてということで、ナッシュビル映画祭でも演ってくれるみたいですね。これから今後、全米の各地で上映してくれるみたいです。その後、6月かな……今度はイギリスでプレミアがあって。世界中でほんとに、実は北京の映画祭でも、それから多分、先週ぐらいかな、香港でもやってもらえまして。その前はアルゼンチンとか。ほんとに世界中あちこちで上映してくれているので、とても嬉しいです。そうこうするうちにですね、5月25日かな、その『CODA』という映画のパッケージ版、DVDとBlu-rayが発売になるわけです。その後、6月22日……去年、一生懸命やっていた、初の韓国映画の音楽を書いたんですけど、邦題が『天命の城』という。それが日本全国で公開されます。もしよかったら観てください。それから「婦人画報」という雑誌に、ずっと僕が子どものときから聴いてきた、好きな……主にまあクラシックですけど、音楽について書いてた連載があるんですけども、それが4年間かな、で、終わって、今度、新連載でですね。『坂本図書』という僕の好きな本とか、小説家や執筆家に限らず、例えば、映画監督について……で、まあその人の本も紹介するとかですね、本のレビューというよりかは、本とその作家にまつわる僕の雑感ですね、そういう連載がスタートしています。」

<THE BEATNIKSからコメントが届きました。>

「J-WAVE、レディオサカモトをお聴きの皆さん、教授、こんばんは。高橋幸宏です。」

「鈴木慶一です。」

「えー。元気な声で出ましたけども、うーんと、教授とは実は……そうだなぁ……」

「お酒を飲んだの?」

「そうなんですよ。実はね、ちょっと目の手術をしまして、今もうかなり回復しましたけども、その手術するって分かってる前日に、教授と会ってお酒を飲みました。すんごく美味しい食事をご馳走になりました。」

「うんうん。」

「えー。なぜ飲んだかというと、多分、入院することになるだろうと思ってたんで、当分は飲めねぇぞ、と。」

「今日飲んどこう、と。」

「うまいもん食っとこう、と。そういう訳で、インスタとかに写真アップしちゃったりして。」

「見た見た。」

「で、すごい深刻な顔をしてるんですよ、僕ら。ファンの方たちから、非常にいろんな憶測が飛び交いましてですね(笑)。僕がちょこちょこ書いたことで、なんかもしかしてすごい重病説も上がり始めてて、まずいんで、オフィシャルにも発表させて頂きましたけれども。まあ目をちょっと手術しまして、かなり安静の時期も長く、慶一くんにも心配をおかけしまして。」

「いや、とんでもない。」

「教授、あのときは本当にありがとうございました。もう本当に教授にいっぱい励まされてね、教授が居てくれるだけでね、どんだけ自分があれで助かったかってのはね。やっぱり教授も、病気の先輩ということでね(笑)、まあ、変な言い方だけど、あの生命力というか、すごいバイタリティ……もう何も言わなくてもね、充分、励まされましたね。僕はね。慶一もね……」

「私はね、教授と随分会ってないんですよ。ぜひお会いしたい。」

「会って何か言いたいことあります?」

「いや、あの、その、励まされたりしたいぐらい(笑)。」

「(笑) はっはっは。励まされたいの?前さ、あのラジオで細野さんと映画音楽の話してたじゃん。で、慶一もやっぱり今、多いし。」

「おもしろいかもなあ、細野さんとしたとき、おもしろかったもん。それなりに。」

「だいたいね、教授から聴くとね、(ベルナルド・) ベルトルッチ監督とかだと、いきなり全部変わるとかさ。」

「はいはいはい……。」

「尺変わる、なら、まだいいんだけどね。もうコンセプト変わっちゃうとかさ。で、明日までに作れ、とかさ。それもオーケストレーションで。」

「はいー、オーケストレーションで明日までだと大変だな。」

「本当にね、監督のものじゃない、映画って。」

「監督のものです。まあ、最終的責任は監督にあるんですよ。どこを使うかっていうこととか……」

「役者の芝居も監督の責任だよね、あれ。」

「そうなんです。だからね、映画監督って私はね、絶対にやりたくない。」

「僕ちょっとやりたいなあって思った時期があったんです。」

「あったんだけど、あんな50人、100人の人達をさ束ねるんだよ。大変ですよ。」

「それを含めてやりたいっと思った時期があるんですよ。束ねるの結構好きなんですよ。」

「えー……50人、100人ですよ。」

「慶一も束ねてたじゃないですか、6人。」

「6人ですよ。たかだか。」

「失礼だけど50人があれだけの人たちだとは思えないよ、僕は。僕は3人組でも大変でした、はっきり言って昔。坂本くんいましたけどね(笑)、束ねてませんよ、僕はそれでも。同等にいっしょにやらせてもらったんですけど、3人いると普通はいいはずなんですけどね。まあ、よかったかな。普通、2人はね、やばいって言われていますよ。」

「あ、そう。2人だと殴り合いの喧嘩になっちゃったりして。」

「うちはなんないですねー。なんかね、ヘラヘラしてるしねえ。」

「教授と、映画音楽の現場の話したいですね。」

「やっぱり。教授、そうだそうです。聞いてやってください。慶一くんの愚痴を(笑)。」

「さ、自分たちの話をしましょうか。坂本くんにちょっと聴いてもらいましょうかね。今週、僕らのユニット、THE BEATNIKS名義の新しいアルバムを出します。タイトルは『EXITENTIALIST A XIE XIE』。87年に『EXITENTIALIST A GO GO』というアルバムを出しましたけども。」

「今度は、"XIE XIE" です、うん。」

「出口主義者、ありがとうありがとう、という感じですかね。」

「たくさんの音楽を今まで聴いてきましたが、その断片がたくさん散りばめられていて、そういった音楽に、ありがとうございます!」

「11日には、EX THEATER ROPPONGI でライブということでね。すぐだけど、わりと決まってないこと多いね。いいアルバムを作ったんだから、いいライブにしたいなと。」

「そうです。」

「えーと、『EXITENTIALIST A XIE XIE』から1曲なんだけど。これはね、ぜひ教授に選んでもらいましょう。だって教授の番組だもん。これはやっぱ教授が、1曲も好きな曲がなかったらナシで(笑)。教授お願い!なんかかけてね。」

「映画は、監督のものだから。この番組は、教授のもの。」

「そう!教授が気に入らなかったらかかんない。」

「うん。受けて立ちましょう。それも仕方ない。」

「だけど、なんかかけてください。お願いします!というわけで、THE BEATNIKSの高橋幸宏と……」

「鈴木慶一でした。」

「教授、お願いします!」

コメントを受ける、坂本さんの反応は……

「幸宏くん、随分、元気そうでしたね(笑)、空元気なのかな。目の手術を受けたばかりで、大変だったと思うんですけど、ほんとに元気に回復してるみたいでよかったですけど。えーと、ビートニクスの新しいアルバム、聴かせてもらいました。うーん、どうしようかなー。かけるのないかなー……って冗談です。じゃあぜひ、これを「鼻持ちならないブルーのスカーフ、グレーの腕章」っていう(笑)、うーん、何かの映画から取ってるんでしょうかね。これがとてもいいなと思ったのは、これあのー、ミュージシャン用語かな……ワンコードなんですよね。ずっと同じ和音で動かない。これがね、僕たち日本のミュージシャンには、作るのが結構難しい……難しかったんです。なかなかね、いいのができない。で、これはもうとても淡々としてるんですけど、ワンコードで、ちゃんと変化もあって、うまくできてるので素晴らしいなと思いまして。」

「このあのー、『EXITENTIALIST A XIE XIE』っていう、"existent" じゃないのね。"existentialist" ってなると、実存主義者ってことになるんですけども、これ "s" が抜けてんのね、わざとそういう実存主義者と近いスペルで書いてる。こういう単語は、英語には実際にはないと思うんですけど、"exit" = 出口、出るという意味なんで、出口主義という風にやっているんですね。」

「"〜A XIE XIE" っていうのは中国語の謝謝ですか。曲で「シェー・シェー・シェー・DA・DA・DA・Yeah・Yeah・Yeah・Ya・Ya・Ya」……これもおもしろい曲でしたけど、なんですかね。シェーっていうのは、赤塚不二夫さんへのオマージュですか。DA・DA・DAはDADA、Yeah・Yeah・Yeah は、まあロックというか、Ya・Ya・Ya はビートルズですかね。お二人とも長くポップス、ロック、あるいはテクノをやってきて、何十年といろんな先達というか、そんなに上じゃないですけど、そういう人たちの音楽を聴いて、お世話になってきたので、そういう音楽へのオマージュということなんでしょうね。」

<エコレポート : パタゴニア日本支社長・辻井隆行「いしきをかえよう」>

今回のエコレポートは拡大版。

世界的なアウトドアブランド、そして世界を代表する社会的企業:パタゴニアの、日本支社長・辻井隆行さんが、今年3月に坂本さんと対談をされたそうです。今回は、辻井さんをスタジオにお招きし、パタゴニアのエコへの取り組み、辻井さんが共同プロデューサーを務める、映画『ほたるの川のまもりびと』についてなど、エコロジーオンラインの上岡裕さんが聴いていきました。

「長崎県の佐世保市、ハウステンボスで有名な佐世保の水の供給が足りなくなるだろうということで、半世紀近く前にですね、佐世保市内ではなくて、その隣町にあたる川棚町というところの、小さな里山をひとつ……集落をそこに沈めてダムを作って、佐世保の水を供給しようと、そういうことでスタートした計画になります。1975年に建設省が正式に認可をして、今に至ると。で、現段階では、ダムの本体工事も着工されてないですし、付け替え道路という周囲を取り巻く道路の一部……のスタートの数パーセントのところが工事をやるやらないという、ダム建設計画になります。」

「パタゴニアではもともと、売上の1パーセントを、日本とかアメリカとかヨーロッパに支社があるんですけど、それぞれの地域が抱える環境問題の解決に尽力されているようなNPOさんとかNGOさんに寄付をするっていうプログラムがありまして、その寄付先のひとつが、たまたまこのダム問題に関して活動されている "石木川まもり隊" という小さなNPOさんだったんですね。そのことがきっかけで問題を深く知るようになって、支援を始めたというようなきっかけですね。これだけ大事な問題が、ほんとにあまりにも……日本全体はもちろんのこと、長崎県内でも、当事者である佐世保市でも、知られてないことの方がちょっと驚きましたよね。」

「坂本さんは、活動をずっと拝見してましたし、長崎県のおおかたの方がこの状況を知らない中で、ただ多額な税金も使われますし、ちょっと専門的な話になっちゃうかもしれないですけど、日本に今、ダムが2800基くらいあるって言われてまして、それは高さ15メートル以上のもので。小さな堰とか長良川河口堰を入れると、だいたい10万近くあると。その中で、建設予定地に住んでる方々を、いわゆる行政代執行っていうんですかね、機動隊が入って、土地も家もお墓も強制的に所有権を移転して、人を排除して作られたものってないらしいんですよ。一方で、市民の声によって国が認可したダム計画が止まったという例もないと。なんでこれ、どっちに転んでも、日本の分岐点になるなっていう大事な公共事業かなという中で、多くの方々に知ってもらうために、坂本さんの力を借りたいっていうことで、最初お声がけをしたんですね。」

「実際に現地も見ていただいて、映画も観ていただいて、坂本さんとのトークショーの中で印象に残った言葉は、なんか反対活動の方っていうのは、すごい怖い、わがままな、ヘルメットやハチマキをして、暴力的な人だっていうイメージがすごくあると思うんですよね。この映画自体は、山田監督が現地に行って、なんかかわいそうだから支援しようとかっていう気持ちよりも、なんと豊かな、キャラクターのある、今どきこう核家族の中で、もうほんとにもう大家族のように豊かに暮らしている……それを撮りたかったと。坂本さんもそれをご覧になって、映画だったりとか里山の暮らしを、もう日本になくなりつつある、もしくは過去にあったノスタルジックな懐かしいものとして見るんじゃなくて、これからの未来の理想的な……実は、生活だったり、絆だったり、自然とのつながりだったり、そういうふうにこの場所を見たら、日本の未来のあり方も変わるんじゃないかっていう趣旨のことをおっしゃったんですね。それがすごく印象に残ってます。」

<坂本龍一 「この2ヶ月で聴いた曲から紹介」プレイリスト>

「ここからはですね、僕がまぁ、選曲というか、プレイリストですね、僕がこの2ヶ月くらい聴いていた。何からいこうかな。まずそのフランスに居たときにね、フランス居たからってわけじゃ全然ないんですけど、たまたま僕の好きなフランス人のピアニスト、アレクサンドル・タローという人がいるんですけども、彼はクラシックのピアニストですけども、ちょっと見かけないアルバムを見かけたんですね。それで何かな、と思って聴いたわけです。それは『Barbara』というアルバムなんですけど、聴いてみてください。」

- Pierre (Prelude) [Arr. Tharaud for Piano] / Alexandre Tharaud

「ものすごい、おセンチな(笑)、ドラマの音楽みたいですけども。この『Barbara』って、そういえば聴いたことあるな……っていうのは僕が昔ね、まだ20代のときにアルバイトで、よくシャンソンのバックでピアノを弾いたりとかしてたんですよ。で、シャンソン界では有名な、昔あった銀座の銀巴里というところなんかで、よく頼まれて弾いてたんですけども、そこは日本人のシャンソン歌手がほとんで歌うわけですけど。『Barbara』の曲も歌ってたんで、こういう曲の伴奏をしてたことあるんですね。それで思い出してですね。あ、いたなぁと。で、シャンソン、もともと好きなんですけど、あまりそのー……戦後の新しいシャンソンは僕はあまり好きではなくて戦前の、古色蒼然としたシャンソンの方が好きなんですけども。『Barbara』を改めて聴いてみました。で、この今、アレクサンドル・タローが弾いた『Barbara』、「prelude」という曲の原曲ですね。Barbaraが歌っている「prelude」を聴いてみましょう。」

「はい、Barbaraですね。もちろん戦後、活躍した人ですけども。戦前にフランスで生まれて、フランス生まれのユダヤ人で、だから戦争中はナチスに追われて、もう命からがら、家族で逃げたというような辛い幼少時代を送っているわけなんですけど、そういう、もう一歩間違えればナチスに殺されていたかもしれない人がですね、戦後になって、実はこういう曲を書いて歌っています。」

「Göttingen というのは、ドイツの町の都市の名前ですよね。で、結局その、ナチスからの迫害で逃げまくっていたBarbaraが、その戦後のフランスとドイツの和解ですね……の為に、まあ作った歌ですね。当時のドイツの首相……シュローダーという首相がですね、その和解のときのスピーチで、この曲の歌詞を一部引用しているんですね。この曲はですね、どんな、これまでの政治家の和解の為のスピーチよりも、和解の為に貢献したと、言われるほどのインパクトがあったんでしょうねえ。今聴いてもありますけども。訳詞もね、ネット上にあるので、ぜひ読んでみてください、素晴らしいので。それでですね、うって変わって、シャンソン繋がりということで……、Édith Piaf いきましょうか。これはついこないだ、ご飯食べてるお店でBGMでかかって、おやと思って。というのも、僕はピアフは好きだけど、そんなにたくさん聴いているわけではないので、でも、声を聴くと明らかにエディット・ピアフの声で歌い方で、だけど、こんな曲歌ってたのというような(笑)、ちょっと僕、本当驚いてしまったんですけど。」

「僕が子供の時、わりと映画音楽好きだったので、この「Exodus」という曲もよく覚えていて、もう何十年も聴いていなかったんです、それがピアフの声で、つい最近聴くとは本当に思いもよらなくて、びっくりしたんですけども。音楽は素晴らしいですね。この「Exodus」ってのは、1960年にできたアメリカ映画ですけども、いってみればイスラエル建国の話ですね。なのでまあ、完全にイスラエル寄りというか、イスラエル、アメリカ寄りの映画なんで、それをユダヤ人じゃないピアフがカヴァーして歌っているっていうのは、どういう経緯だったのか全然分からないんですけども。曲は、大変素晴らしいと思います。Ernest Goldという映画音楽の作曲家が作ったものですね。いや、久しぶりに聴きました。」

「あとは何を聴こうかなー……、あと変わったところでですねぇ、これも非常に懐かしい。これは僕は1970年頃、18歳〜19歳ごろ聴いていたんですけど、日本のタージ・マハル旅行団という、小杉武久さんという実験音楽の音楽家が複数のグループとしてやっていたものですけど。これを聴いてみましょうかね。まずFMでかかったりすることがないと思うので。タイトルは「Between 6:20-6:46 P.M.」ということで、このライブをやった時間なんでしょうか。」

- The Taj-Mahal Travellers Between 6:20-6:46 P.M. / The Taj-Mahal Travellers

<デモテープオーディション総評>

U-zhaan「教授は、4ヶ月ぶりのオーディションの参加ということで、150作品くらい応募あったみたいですよ。」

坂本「あの、YouTubeでの募集を始めたときはさ、がっとYouTubeの方に良いのが流れたんですけど、当初。落ち着いてきたね。」

長嶋「そうですね。前回とか結構多かったですね。前々回とか。」

U-zhaan「YouTube作品が?」

長嶋「うん。一番最初はね、あれ!? ってなってたけど。映像と音がアレ?みたいな。」

U-zhaan「そうですね。」

長嶋「でも前々回とか、いっぱい良いのあった気がする。」

坂本「落ち着いてきましたよね。バランスが良くなってきましたよ。」

U-zhaan「今回の作品の中で、何か気になっているというものは?」

坂本「その……なんて言うのかなぁ。いや、全然、排除する気は全くないんですけど、多分、絶対この枠ではかかんないだろうっていうような曲があるので、別にここでかけた音楽が良い音楽で、他が悪いってことでは全然なくて、本当にこの3人の好みだけでやっているので、ね、気にしないで欲しいんですけど。」

U-zhaan「MVを作って、YouTubeにアップしたからついでに送ってるっていうのが多いかな、っていう。もう最初からダメ元であるから送ってる感じなのもいっぱいあるだろうなって思ってますけどね。」

坂本「デビューした感が全然あってね、それはそれでいいんだけど、それも別にだめって言ってる訳じゃないんだけど……。なんかちょっと感じが変わってきたのかなっていう。これもやっぱりYouTubeというか、ネットならではの傾向なのかなぁ。」

U-zhaan「でも、この応募作品をずっと聴いていると、本当にいろんな音楽を聴けるから楽しいですよ。」

長嶋「そうですよね。」

坂本「ありとあらゆるものがありますよね。」

長嶋「だって本当に、もうプロとしてきっとやっていますよねって方、何人かいらっしゃるじゃないですか。」

U-zhaan「はい。」

長嶋「その映像もね、ある程度、完成度があってみたいな方もいらっしゃいますもんね。」

坂本「映像も本当に、みんな簡単に作れちゃうんだね。」

長嶋「あ。だって、U-zhaanだって作ってたじゃん。」

U-zhaan「作りましたよ。」

長嶋「蓮沼くんのあれ、U-zhaanが撮ってるもんね。」

U-zhaan「いや、もう、みんな作れるんですよ。それが良い悪いは……。」

長嶋「いや、でもすごい上手だったよ。」

U-zhaan「いやいやいや……」

坂本「でも僕、作ったことないんだけど。」

長嶋「え?」

U-zhaan「教授がですか?すぐ作れそうですけどね。」

坂本「いやー……。」

U-zhaan「教授がなんか、すぐちょっと作ってみたやつを、みんなが酷評したらおもしろいですけどね(笑)、なんて適当なやつを!みたいな。」

坂本「あり得るからなぁ。」

長嶋「でも見てみたい。え、作ったことはないんですか?」

坂本「ないですね。」

U-zhaan「いやでも、教授が自分で撮ってMVを作るって、すごいプレッシャーじゃないかな?と思いますよね。」

長嶋「確かに。」

U-zhaan「あんなにいろいろ言っといてみたいな感じになってくるかもしれないから(笑)。」

長嶋「でもさ、やっぱこっちも期待しちゃうじゃん。だって……」

U-zhaan「しちゃうしちゃう。」

長嶋「なんでもやられてきたし。映像も!?……ってこっちも思っちゃうよね。」

RADIO SAKAMOTOオーディションに、インターネットから作品を応募できるフォームができました。作品はファイルのアップロードのほか、YouTubeのURLを指定しての投稿も受け付けます。

詳しくは、エントリーフォーム内の応募要項をお読みください。

|

|

|

RADIO SAKAMOTOオーディションに御応募頂いたデモ作品にまつわる個人情報の管理、作品の管理は、J-WAVEのプライバシー・ポリシーに準じております。詳細は、こちらを御確認ください。 |

|

|

■ 教授のお土産、ベルリン映画祭グッズをプレゼント!

今回は、教授から旅のお土産が届きました。

「ベルリン映画祭でのグッズというかを仕入れてきたんですけども、旅行も長くて、出すのを忘れてまして、今回出します(笑)。映画祭のバックパックやニットキャップやマフラー(来年にでもしてください)もあります。」

・Berlinale 2018 Backpak

・Berlinale 2018 Talent Backpak

・Berlinale 2018 Sweat Zip-up Jacket

・Berlinale 2018 Muffler

以上4点をそれぞれ1名様にプレゼントいたします。

番組の感想やメッセージも、ぜひお書き添えのうえ、コチラからご応募ください(教授と番組スタッフ一同、楽しみにさせていただいてます)。当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。

|

|

|